明代,常熟出现了一个相当显赫的家族—严氏家族。其中的一些成员,不仅在常熟地方历史上有着很大影响,就是在全国范围内也有着一定的知名度。作为明代琴坛重要人物的严徵,就诞生于这个家族。

明代,常熟出现了一个相当显赫的家族—严氏家族。其中的一些成员,不仅在常熟地方历史上有着很大影响,就是在全国范围内也有着一定的知名度。作为明代琴坛重要人物的严徵,就诞生于这个家族。

严徵(154 ~1625),字道澈,号天池,是曾任武英殿大学士的严讷的次子。他曾任官至邵武知府,后因开罪宦官,辞去官职回到家乡。他赴任之时,曾在城隍神前发誓“本人决不带邵武的一分钱回家”,以表白他清清白白做官的决心。上任以后,由于邵武地方士绅沿习惯例给知府“茶果钱”,严徵屡次推辞都没有成功,就把这些钱款用到了修治家乡的桥梁上去。由此,自姑苏郡城齐门至常熟南门间的所有塌圮的桥梁都得到了整修。

严徵清正廉洁的品格,显示了他不入俗流的情操。同样,他在琴学上的创新,也体现了他对理想境界的追求。

严徵先后向陈星源、徐月仙等当时有名的古琴演奏家学习古琴弹奏的技艺,并通过与琴友徐青山、赵应良、陈禹道、弋庄乐、施硐桑等结成琴川琴社,以从日常相互切磋中提高自己的弹奏水平。在广征博采、吸取各家之长的基础上,严徵的古琴弹奏逐渐形成了他特有的清、微、淡、远的风格。由于这种艺术追求,与当时不少文人士大夫的欣赏心理存在着一致,因而严徵的琴曲和琴风,很快风行海内,被人们所推崇。

严徵在琴学上的造诣,除了其独创的演奏技巧和表现手法外,更主要的是他独到的琴学见解。严徵关于琴学的见地,集中体现在他主持编选的《松弦馆琴谱》一书中。他在此书自序中指出:当令古乐湮灭且琴曲也已不传,所传者,只是琴声而已。近来有少数不太高明的弹琴者,取古文词用一字当一声,而自称为知晓弹奏了;又取古代乐曲,以一个声音当一个字,而自称为懂曲了,难道自古就这样的吗?一个字丰以轻柔的声音唱的话,那儿乎要遍及五音,所以古乐中一个字,不知要在琴上弹奏几下。这样要使声与字相配,显然是没有道理的,考诗文与乐曲的内在联系,大抵文词是凭藉乐曲来歌唱,而不是用歌词来确定乐曲的。现在所弹出的琴曲,演奏者大都只掌握了文词而非乐曲。针对这种现象,严徵决心努力加以改变,于是有了《松弦馆琴谱》的问世。

《松弦馆琴谱》成书于明万历四十二释(1614年),共收28首乐曲,大都是严氏平日练习弹奏之曲。其中由此书首次推出的《良宵引》一曲,至今仍在流传。由于此书开启了一代琴风,成了虞山琴派的奠基之作:是谱出而海内推为正声,虞山琴派遂名天下。

在中国古代琴学史上,曾先后出现过中州派、峨帽派、武陵派、广陵派、虞山派五大琴派。其中,虞山派经历了明万历(1573~1620)到清康熙(1662~1722)六朝,主宰琴坛近百年时间,其兴盛的景象,在华夏琴学发展史上相当少见。这种影响,当然首先应该归功于严徵不拘泥于陈法,而在继承以往琴学传统的基础上有所创新和发展的努力。

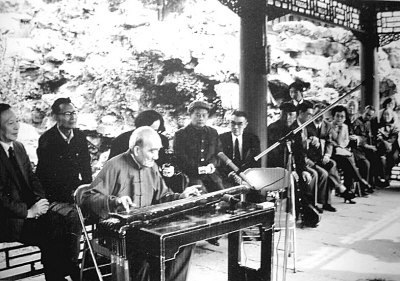

严徵以后,虞山琴派传人不断。到现代,常熟又出现了吴景略这位曾受聘担任中央音乐受的受的著名古琴家。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。