第一清官鱼侃

封建时代政权掌握在地主阶级手中,官僚们或贪赃枉法,索贿受贿,或敲诈勒索,巧取豪夺。“干里为官只为财”,真是一针见血的揭露,但即使是在污浊黑暗的官场里,历朝历代总还会有一些清廉正直、洁身自好的人士“出淤泥而不染”,被老百姓称为“清官”。北宋的包拯、明朝的海瑞,就是历史上为数不多的著名“清官”。他们不仅名标青史,流芳百世,而且在民间也是家喻户晓,受人敬仰。常熟的历史上,也曾出现过一位为人称颂的“清官”,他就是明代的鱼侃。

鱼侃字希直,祖籍吴县。还在元朝的时候,鱼家不幸遭了火灾,家产都被绕毁了。为了生活,鱼侃的祖父鱼庆甫带着全家搬到了常熟定居,鱼侃就出生在常熟。鱼侃幼年就失去了父亲,和母亲相依为命,艰难度日。懂事的鱼侃对含辛茹苦的母亲十分孝顺。鱼侃和街坊邻里也和睦相处,经常热心为乡亲们做事,待人诚恳、宽厚、有礼貌,因而受到人们的称赞。

鱼侃字希直,祖籍吴县。还在元朝的时候,鱼家不幸遭了火灾,家产都被绕毁了。为了生活,鱼侃的祖父鱼庆甫带着全家搬到了常熟定居,鱼侃就出生在常熟。鱼侃幼年就失去了父亲,和母亲相依为命,艰难度日。懂事的鱼侃对含辛茹苦的母亲十分孝顺。鱼侃和街坊邻里也和睦相处,经常热心为乡亲们做事,待人诚恳、宽厚、有礼貌,因而受到人们的称赞。

永乐二十二年,鱼侃上京城应试,考中了进士。他先后任过刑部主事、工部主事,升任刑部郎中,后来又调任了开封府知府。开封是一座历史名城,中原重镇,北宋时包拯曾在此为官官,因公正廉明,刚直不阿,被老百姓称为“青天”。包公的大名在中国可以说是妇孺兼知,深入人心,许许多多关于包公审案、断案的故事都带上了传奇色彩。几百年来一直在民间广为流传,影响极深。鱼佩为人耿直,严于自律,就任开封知府后,不徇私情,不畏权势,执法严峻,办事公道,深受老百姓的拥戴,称他是“包公再世”。

封建社会里流传着一句民谣:“三年清知府,十万雪花银”意思是说,即使是不贪赃不受贿的“清廉”知府,当了三年也能捞到十万两白花花的银子;可鱼侃任知府却真正是个一介不取、两袖清风的“清官”。当他因母亲去世而离任回故乡时,没有带走开封府一点东西,随身所带,只有一只自己使用的竹箱,而箱子里只有作为俸禄的八两银子,而这仅存的区区八两律银,一回到常熟就拿出来捐给了家乡读书人求学的学宫。

别人在外为官多年往往是积蓄丰厚,一旦退职卸任则满载而归,衣锦还乡,广置田产,炫耀乡里,而鱼侃回归故乡却是囊空如洗,一文不名,一回到家立刻就陷入了困境之中,只能艰难度日。住的房屋墙壁裂缝,屋顶漏雨,他也无力修补。下雨天,外面下大雨,屋里下小雨,外面雨停了,屋里还要滴滴答答好一阵,漏下的雨水淋湿了床上冰凉的庸子和簿簿的被单,不能睡觉,夫妻俩就在屋里合撑一把伞坐着熬夜;碰到这种情况,妻子免不了要口出怨言堂堂开封知府,一个四品官老爷,怎么会穷到这步田地,鱼侃只好耐心劝慰妻子。生活穷困,断顿停炊是常有的事。市上米贵麦贱,为了节省,家里经常买麦子煮粥充饥,一次,鱼侃生病躺在床上,因家中没有仆佣服侍,他要坐起来只能借助系在床架子上的两根草绳。妻子给他端上麦粥,戏称:“清官,起来吃麦粥吧!”他就拉住草绳坐起身子,吃完麦粥,又抓住绳子慢慢躺下。即使过这样艰苦的生活,鱼佩仍恰然自得,毫天怨言。当时常熟城里有个退休官员钱昕,拥有万贯家产,却非常节俭,富日子当穷日子过予过;于是老百姓便把两人相提并论,编了两句民谣“富不爱钱钱昕,贫不爱钱鱼侃”,而“清官吃麦粥”则成了老百姓的美谈。

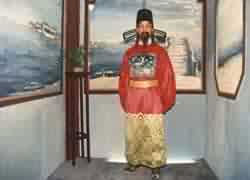

清贫一生的鱼侃去世后,他们名字被列如了乡贤祠,受到后人香火祭祀。明代后期著名文学家、太仓人王世贞,在凭吊了县城北门外报慈里的鱼侃墓后,万分感慨地写了一首题为《鱼开封墓》的诗:“鱼侯治雄郡,贪吏洗逆迹。中岁赋归与,妻子犹菜色……”象鱼侃这样的清廉官员在封建时代确实是罕见的。到明末崇祯年间,有个巡按使叫路振飞到常熟来,当他听到鱼侃的事迹后深感敬佩,在拜谒仲雍墓、言子墓后,特地到鱼侃墓前祭奠,并且写下“第一清官鱼公墓”七个字,命人刻在石碑上立在鱼侃墓前。

“第一清官”鱼侃是当之无傀的。

发表回复

要发表评论,您必须先登录。